2013/06/01

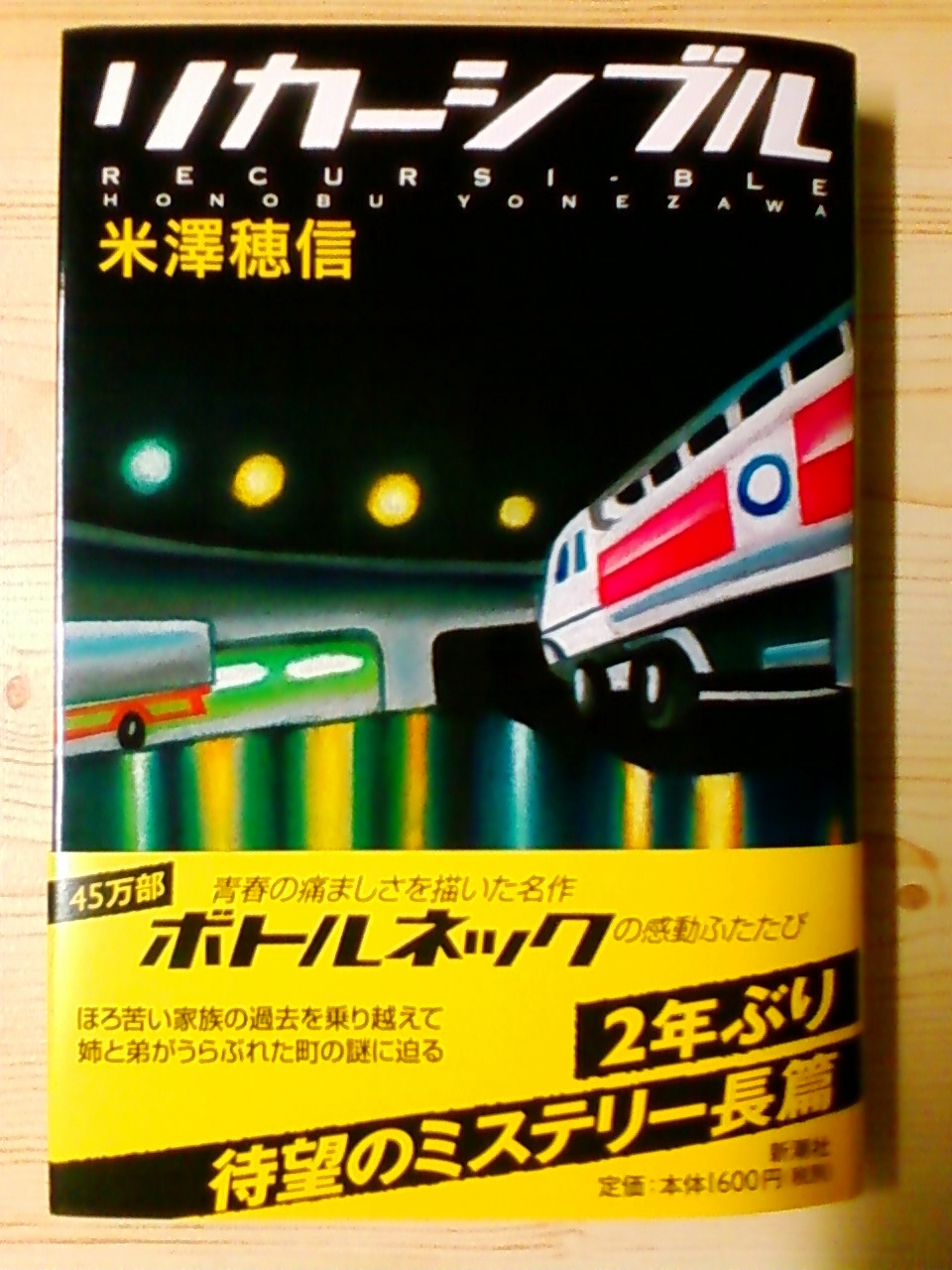

米澤穂信 / 新潮社

この町はどこかおかしい

父が失踪し、母の故郷に引越してきた姉ハルカと弟サトル。弟は急に予知能力を発揮し始め、姉は「タマナヒメ」なる伝説上の女が、この町に実在することを知る――。

血の繋がらない姉と弟が、ほろ苦い家族の過去を乗り越えて地方都市のミステリーに迫る!

この町はどこかおかしい

父が失踪し、母の故郷に引越してきた姉ハルカと弟サトル。弟は急に予知能力を発揮し始め、姉は「タマナヒメ」なる伝説上の女が、この町に実在することを知る――。

血の繋がらない姉と弟が、ほろ苦い家族の過去を乗り越えて地方都市のミステリーに迫る!

古典部や小市民シリーズのような日常の謎系ではなく、『ボトルネック』系のダークな青春もの。

主人公の置かれた境遇、取り巻く環境、かろうじてつながっている人間関係、そのどれもが苦く、かなり絶望的な色を出していて少し苦しくなるほどです。

そうした生々しくも世知辛い現実の中で生きる少女の成長譚、かと思いきや、本作はそこにさらに伝奇的な要素を付け加えてきます。その土地特有の伝説、信仰、風習といったものが作品に薄気味悪さを付加し、現実的な側面と精神的な側面の両面からじわじわと黒っぽいものがにじみ出てくるようでした。

作品全体に謎解きに必要なヒントはちりばめられているし、小さな謎の積み重ねが最終的な謎解きにつながっていく過程はさすがの米澤穂信で、まぁいつもどおり安心して読み進めていくことができます。

そして謎解きが終わってもすべてが明かされず、ほのめかしやあいまいな表現で最後の最後まで読者の興味を離さず、深い余韻を残すというスタイルも健在。

しかも、今回は伝奇的要素を一旦は論理の元に解体してしまったと見せかけておいて、実は全然解体できていなかった、という展開のため、薄気味悪さ、不気味さといったものが本を閉じた後にも残っていました。これはなかなか秀逸。

前述のとおり、本作では伝奇的要素としてタマナヒメ伝説というものが設定されていて、これが物語の根幹に深く食い込んでいるわけなのですが、実はもうひとつそれと対をなす形での伝説・信仰が存在しています。

それが「高速道路」です。

高速道路ができればさびれた街に人がやってくる。高速道路さえあれば上手くいく。

頑ななまでにそう信じ切る様子は、まさに信仰と呼ぶにふさわしいものです。

タマナヒメが精神面での一つの柱であり、高速道路が現実面での柱となる。この、性質は違えど本質が同じふたつの柱を支えとすることで、この作品は「信仰」というものについての示唆を与えてくれていました。や、示唆というか、米澤穂信的解釈といった方がいいのかな。

信じるということの恐ろしさ。

視界が狭まることの不自由さ。

そしてそれに翻弄されることの滑稽さ。

あまり優しくない物語だなぁ、と思ったけれど、良く考えたら米澤穂信の作品で優しいものなんてなかったか、と改めて思いました。うん。ほろ苦さの名手。褒め言葉になってないかな。

あぁ、毎度のことながら、米澤穂信作品を読むと『さよなら妖精』をまた読みたくなります。あのほろ苦さをもう一度。

この記事にコメントする

PR

カレンダー

最新記事

(12/16)

(01/25)

(11/03)

(10/31)

(10/11)

(10/11)

(10/11)

(08/28)

(07/25)

(07/12)

アーカイブ