2015/02/10

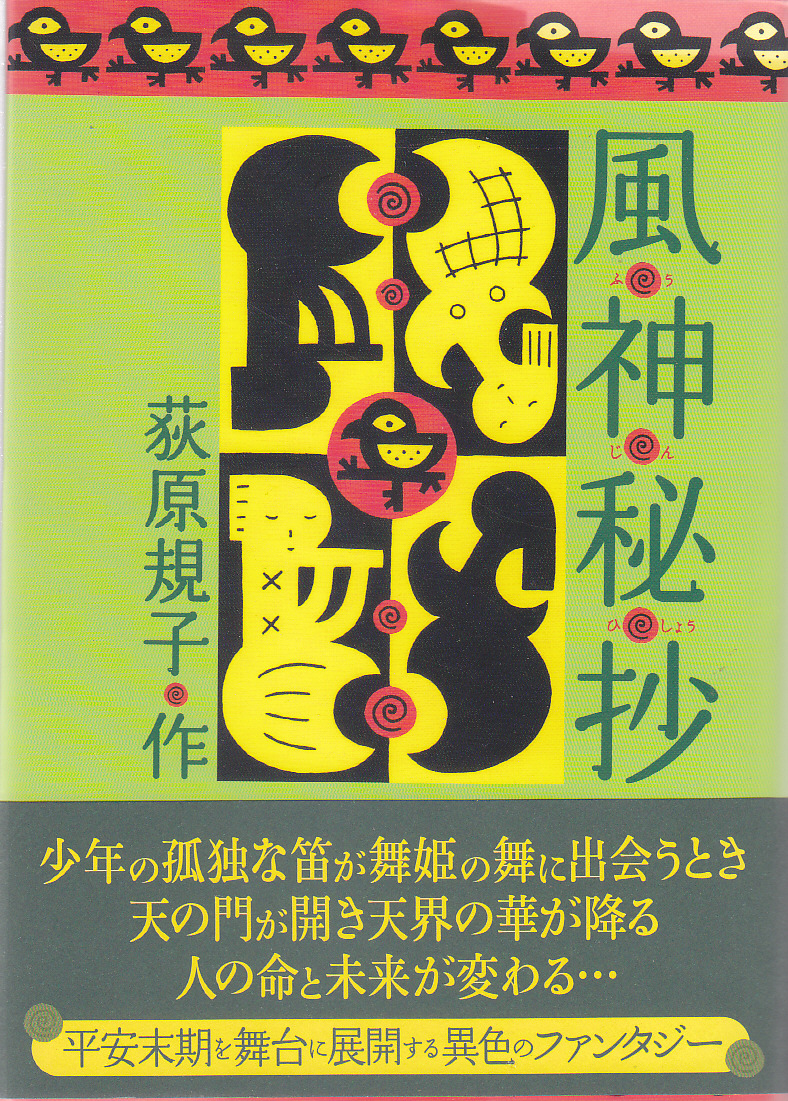

荻原規子 / 徳間書店

板東武者の家に生まれた十六歳の草十郎は、腕は立つものの人とまじわることが苦手で、一人野山で笛を吹くことが多かった。平安末期、平治の乱に源氏方として加わり、源氏の御曹司、義平を将として慕ったのもつかの間、敗走し京から落ち延びる途中で、草十郎は義平の弟、幼い源頼朝を助けて、一行から脱落する。そして草十郎が再び京に足を踏み入れた時には、義平は、獄門に首をさらされていた。絶望したそのとき、草十郎は、六条河原で死者の魂鎮めの舞を舞う少女、糸世に目を奪われる。彼女の舞には、不思議な力があった。引き寄せられるように、自分も笛を吹き始める草十郎。舞と笛は初めて出会い、光り輝く花吹雪がそそぎ、二人は互いに惹かれあう。だが、その場に、死者の魂を送り生者の運命をも変えうる強大な力が生じたことを、真に理解したのは糸世だけだった。ともに生きられる道をさぐる草十郎と糸世。二人の特異な力に気づき、自分の寿命を延ばすために利用しようとする時の上皇後白河。一方草十郎は、自分には笛の力だけでなく、「鳥の王」と言葉を交わすことができる異能が備わっていることに気づく…。

板東武者の家に生まれた十六歳の草十郎は、腕は立つものの人とまじわることが苦手で、一人野山で笛を吹くことが多かった。平安末期、平治の乱に源氏方として加わり、源氏の御曹司、義平を将として慕ったのもつかの間、敗走し京から落ち延びる途中で、草十郎は義平の弟、幼い源頼朝を助けて、一行から脱落する。そして草十郎が再び京に足を踏み入れた時には、義平は、獄門に首をさらされていた。絶望したそのとき、草十郎は、六条河原で死者の魂鎮めの舞を舞う少女、糸世に目を奪われる。彼女の舞には、不思議な力があった。引き寄せられるように、自分も笛を吹き始める草十郎。舞と笛は初めて出会い、光り輝く花吹雪がそそぎ、二人は互いに惹かれあう。だが、その場に、死者の魂を送り生者の運命をも変えうる強大な力が生じたことを、真に理解したのは糸世だけだった。ともに生きられる道をさぐる草十郎と糸世。二人の特異な力に気づき、自分の寿命を延ばすために利用しようとする時の上皇後白河。一方草十郎は、自分には笛の力だけでなく、「鳥の王」と言葉を交わすことができる異能が備わっていることに気づく…。

『あまねく神竜住まう国』を読む前に、予習と復習を兼ねて再読。

草十と糸世と鳥彦王のことばかり記憶に残っていて、頼朝と草十のつながりの深さ、というか関係性をすっかり忘れていたことに驚き。

そうかぁ。

そうだったなぁ。

ついつい糸世を追い求めての、鳥彦王との旅路にばかり思いをはせてしまっていましたが、それ以前、「源氏の郎党」としての、いわば草十のアイデンティティはむしろ悪源太義平によって育まれ、頼朝によって完成したといっても過言ではないのでした。

そして、頼朝を守ることによって完成された「源氏の郎党」としてのアイデンティティは、頼朝を逃がすため源氏の一行と別れたがゆえに失われてしまう。

そしてそしてさまざまな出来事を経て絶望の淵にたたずむ頼朝に対し、道は違えてしまったけれど、亡くなった人たちのためにも生きていきましょう、と諭すことで、草十は「源氏の郎党」としてのアイデンティティを完全に喪失し、新たな段階へと踏み出したのでした。

頼朝、超重要人物じゃん!

ああ、『あまねく~』の前に読んでおいて本当によかった。

「RDG」で描かれた和泉子の力、その源流のようなものがこの作品で展開される草十と糸世の笛と舞ですね。

どこがどう、とはっきり言葉にはしにくいのですが、この二作品を続けて読むと、荻原さんが神代の時代にあった「力」をどのように捉え、人間の持つ「力」として落とし込んでいるのかがわかります。

そういう意味で、シリーズや時代背景等は違えど、やはり荻原作品は荻原作品なんだなと感じました。

この記事にコメントする

PR

カレンダー

最新記事

(12/16)

(01/25)

(11/03)

(10/31)

(10/11)

(10/11)

(10/11)

(08/28)

(07/25)

(07/12)

アーカイブ