2013/06/27

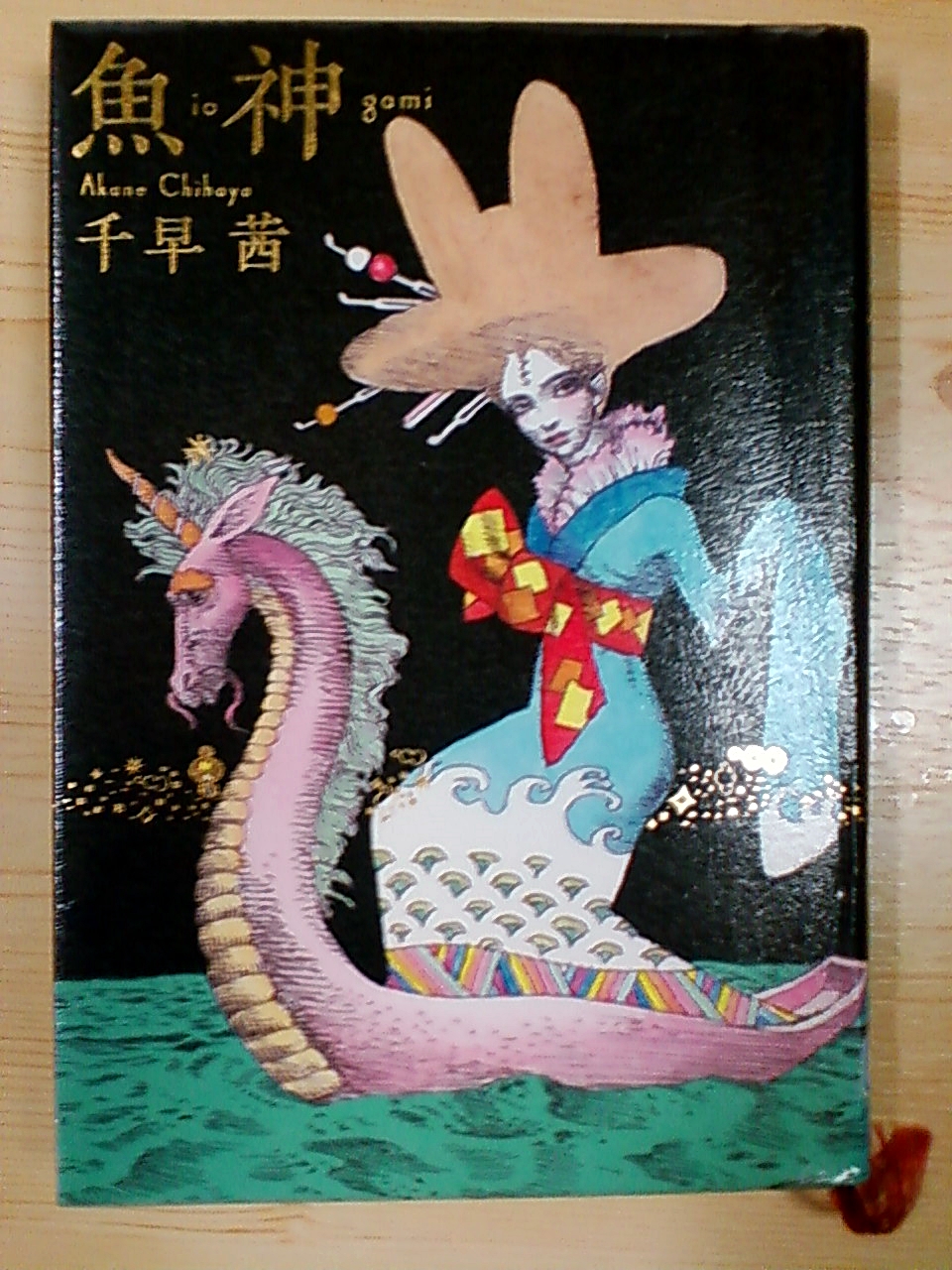

千早茜 / 集英社

魚の目を覗いてはいけないよ。

人間とは心の作りが違うのだから。

「本土」と隔絶され、文明から取り残された島。

ここにはかつて、政府によって造られた巨大な遊郭があった。

島で育った美しき捨て子の姉弟、白亜とスケキヨ。

成長した白亜は廓に売られ、スケキヨは薬売りとして暗躍している。

ふたりの惹かれあう気持ちが臨界点に達したとき、

島の秘密が暴かれ、一大事件へと発展する……!

魚の目を覗いてはいけないよ。

人間とは心の作りが違うのだから。

「本土」と隔絶され、文明から取り残された島。

ここにはかつて、政府によって造られた巨大な遊郭があった。

島で育った美しき捨て子の姉弟、白亜とスケキヨ。

成長した白亜は廓に売られ、スケキヨは薬売りとして暗躍している。

ふたりの惹かれあう気持ちが臨界点に達したとき、

島の秘密が暴かれ、一大事件へと発展する……!

刊行直後くらいになにかの雑誌で紹介記事を読み、ずっと気になっていた作品でした。

渋沢龍彦を彷彿とさせる設定と、あらすじにある謎ときに対する期待でわくわくしながら読み進めていきました。

が。

「島の秘密」って結局なんにもなかった。

えー!? 期待した分落差も大きいというか。

わくわくを返せ! と言いたくなりました。

とはいえ、作品全部が期待はずれだったわけではなく、あくまでも「島の秘密」という部分で肩透かしを食らっただけでそのほかの部分は良かった。というかとても良かった。

幻想的な雰囲気の描写はとても上手く、それを物語全体通して壊さないのも見事でしたし、その雰囲気に酔ったまま読み終えさせる手腕はなかなかのものでした。

というのも、こうして改めて感想を書こうとしたとき、物語がほとんどないことにようやく気付いたからです。

うん。

白亜とスケキヨの姉弟が離れ離れになり、再会する。

もちろん娼婦となった白亜にはいろいろなことがあったでしょうし、陰間として売られたスケキヨにはもっといろいろなことがあったのでしょうが、そういった諸々の描写がなく、かろうじて白亜に関しては少し身の上を語るように触れられますが、それとて触れる程度。スケキヨにいたっては一切語られないものですから、本人たちにとってはおおごとであっても、読んでいるこちらとしては二人が離れ離れになっていた時間をいまいち実感しにくかったです。

それに、日常に関する描写がないので、生活感がまったくないんですよね。

感覚としておとぎ話に近い、というか。

まぁ、だからこそ幻想的だったわけですから、それはそれとして意図されたものだったんでしょうが。

物語を味わう、というよりも、芳醇な世界観に酔う、というタイプの作品です。

この記事にコメントする

PR

カレンダー

最新記事

(12/16)

(01/25)

(11/03)

(10/31)

(10/11)

(10/11)

(10/11)

(08/28)

(07/25)

(07/12)

アーカイブ